6月25日,由中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院(下简称“上海研究院”)和英国巴斯大学社会和死亡研究中心联合举办的“老龄化、临终关怀和社会政策国际学术研讨会”在上海研究院召开。

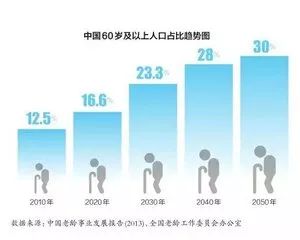

“目前中国已进入老龄化社会,人口的年龄结构发生了深刻变化,老龄化社会特征逐步凸显。当下我国养老体系仍是以家庭养老为主,因此出台相应的社会政策非常必要。‘失独’家庭是一个特殊的社会群体。‘失独’对个人、家庭和整个社会造成重大影响。”上海研究院常务副院长赵克斌在研讨会上说,在这样的背景下,对“失独”家庭展开社会调查和研究,并对该类家庭给予适当的关怀和照顾,是上海研究院应当肩负的责任,并应以此问题为起点,深入探讨“死亡与社会”的问题,汇集各方思想,为经济社会的稳定发展做出贡献。

“我们一直在讲老龄化,什么样子算是老人?”

约翰·特罗耶是巴斯大学社会与死亡研究中心的主任,他和团队就曾探讨过,未来5-10年应该采取全球视角去研究这一议题。“在第二次世界大战后以英语为母语的第一世界中,有关未来临终实践以及死亡这一概念本身的社会争论于20世纪70年代开始变得具体化。过去40年中,有关等级、性别、疾病和临终问题的死亡研究和论述大量涌出。”

“但我们现在首先需要弄明白一个问题,我们一直在讲老龄化,那什么样子就算是老人了?如果我去问一个本科学生,他们会指着我说‘你就是老年人了’,但我觉得我一点也不老。”特罗耶说在人均寿命变长的情况下,对‘老’的定义也在不断发生变化,研究人员应该注意这一点。

生理上在逐渐老去,但老去的过程中的不愉快是否可以减轻?二战之后,英国曾经兴起一个话题叫“好好地死去”,“既然有‘好的死去过程’,那相对也有‘不好的死去过程’,怎么把它们分门别类?”特罗耶说每个人的理解不同,“也许不能定义什么是好的,但大家都知道什么是不好的。为什么临终这件事不能被统一化?这样的讨论也促使了英国医疗国民化的进程。美国也有提出过国民健康保险制度,但至今没有实现。”

“但是医疗国民化也意味着,医疗体系会尽量做一切工作保证这个人活着,那么这是不是也是一种隐喻,谁可以决定死亡?在英国、美国、欧洲都在逐渐兴起的一种活动,就是该在什么时候死去,在这个过程中,你可以拒绝医疗的支持,不论怎样都选择自然死亡、有尊严的死亡。”

作为人是否有权利选择在什么时候以什么方式死亡?医疗人士是否可以帮助一个人自由地选择死亡?有哪些伦理方面的限制?特罗耶认为这是一个非常复杂的问题,是一项政治、法律、医疗之间的博弈,从二战前到现在,英国社会还在不断探讨中,而且这样的探讨还会继续升级。

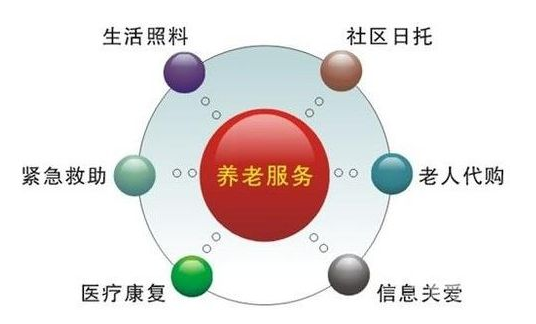

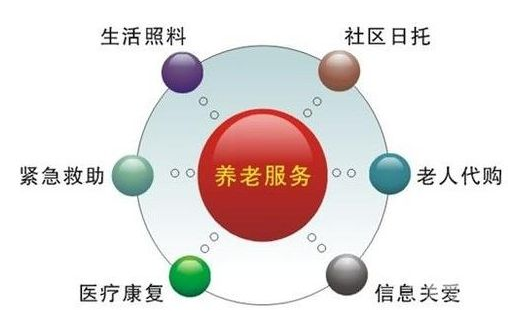

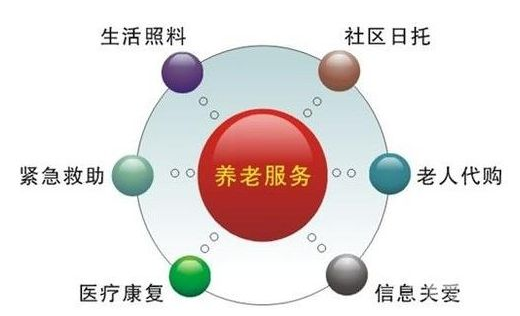

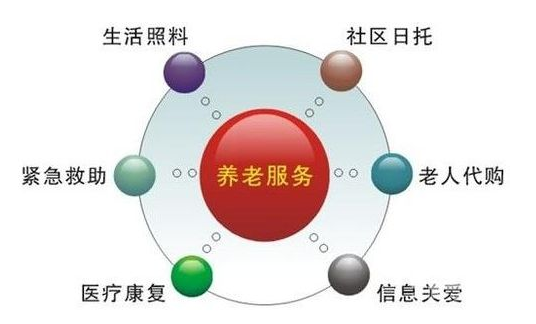

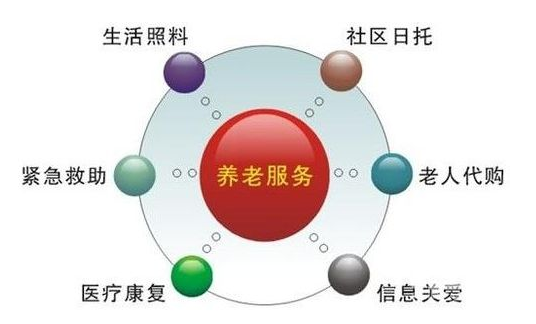

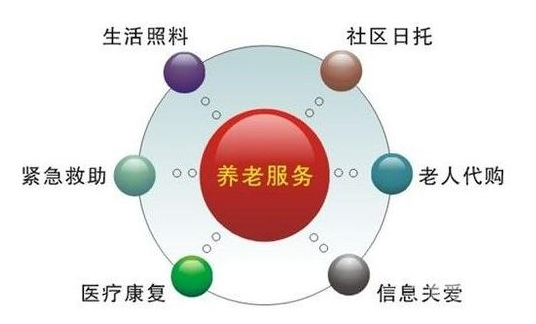

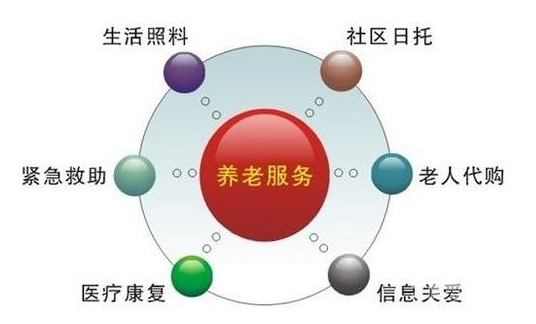

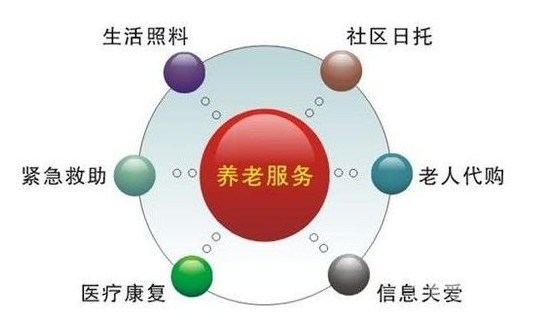

上海如何探索养老服务业发展

上海市养老服务行业协会专家咨询委员会主任委员、原上海市老龄科学研究中心主任殷志刚则将与在场学者分享了基于“海派文化”的养老服务体系。

上海是中国第一个老龄化地区,也是中国户籍人口老龄化比重最高的地区。“去年年底整个上海老龄化60岁的比重已经超过34%,总量500万,这个是户籍人口,如果加上常住人口总量还会上升,而且是少子老龄化,老龄的抚养系数比例越来越低。”殷志刚说最近这两年重点讨论和实施的就是如何健康发展养老保障体系,构建社会养老服务体系。

上海目前是中国唯一一个省市地区全面实行长期福利保险的试点:每年增加养老金,从2016年5月起实施老年综合津贴,2016-2018年全市累计惠及339.8万65岁以上的老年人,发放津贴112.9亿元,此外还在探索商业的养老保险。

老龄化并非黑压压一片,其中也有大量机遇,因为个性化的老人需求越来越被释放。

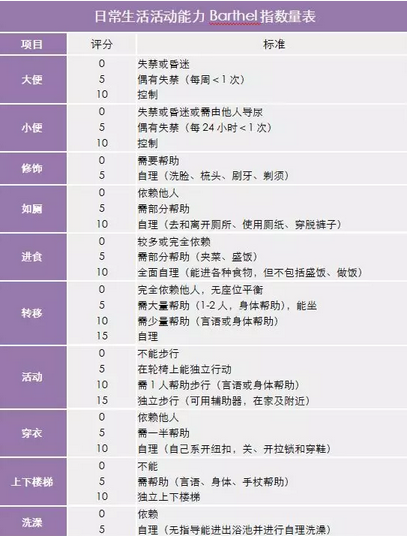

殷志刚介绍了嵌入式养老:满足老人在熟悉的环境中养老,在地老化的理念,持续照料。“类似‘长者照护之家’这样的小微机构,明年争取整个街镇全覆盖。另外把所有为老人服务的专业功能都装到‘综合为老服务中心’去,做到了老人照护机构641家,老年助餐场所815个。”

“社区医养结合,基层卫生服务中心100多项服务,其中69项是为老人服务的。在社区实施65岁以上老年人健康管理,分级诊疗签约,非常方便老年人,探索1+1+1医疗机构组合签约,三甲医院不用排队,方便就诊,精确匹配制度,由家庭医生帮老人预约好。”

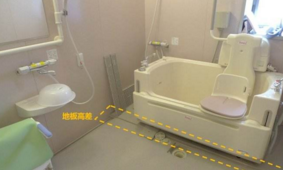

殷志刚还表示,大多数老人喜欢在家庭养老,需要提升家庭照料者的能力,开展保姆、家属的培训,居家养老设施服务改造。

“此外,今年开始推行社区养老顾问,把所有的设备通过养老顾问解决老人资源最后一公里的对接。整个社区以老年人为半径,大概5公里半,构化五个圈,街镇一个层面,构建一个综合服务圈,载体是综合为老服务中心;第二个圈社区托养服务圈,居家生活圈,进行适老性改造,老年友好城市理念公共环境的改造,这个上海已经有两个地方标准,目前全世界还是唯一的;第三个圈邻里互助圈,通过中国传统的邻里之情和兴趣爱好为纽带,组成社区睦邻点,推动老百姓自己发展的互助式养老;最后一个圈,居村的活动圈,推进的载体是标准化的老年活动室政府的福利金进行扶持;通过构建五圈一站多点的网络,让老人家知道在社区里面知道有哪些资源,可以选择哪些资源,哪些可以用的,触手可及,打造一个服务包。”

临终关怀阶段应该减少一些没有效率的过度的干预措施

华东师范大学社会发展学院副院长黄晨熹教授作了题为“居家长者亲属照顾者支持政策的国际经验与国内实践”的演讲。黄晨熹说:“亲属照顾者既是养老服务的提供者,也是支持服务的需求者。目前,许多国家和地区建立了较为丰富的亲属照顾者服务支持政策,而我国目前的亲属照顾者支持政策仍处于探索阶段,照顾者支持政策缺乏法律基础,照顾者服务供需矛盾突出,补缺型福利特点明显。基于此,我国应完善政策体系和服务内容,为亲属照顾者提供经济援助和支援服务,并针对相关政策提供保障性措施。”

中国香港目前也面临超高龄社会,如何走好人生“最后一公里”是社会政策、服务业、家庭和老年人本身都必须关注的议题,来自香港大学社会工作机社会行政学系的副教授楼玮群则介绍了目前临终关怀安宁服务在香港的发展和挑战。

“香港每年有4万多老年人死亡,但95%都挤在公立医院,其中三分之一是从老人院送往公立医院的来来回回路途中死亡的。我们能不能让在老人院的老人,自然安详地在自己熟悉的环境里过世?他们想有尊严地在家里、在老人院过世,而不是折腾在医院,这其中有什么障碍需要克服?”

楼玮群介绍,今年香港也实行了一些措施,比如在安养机构里设置病房,都需要配备临终关怀能力,让走向终点的老人可以在老人院里过世。但在临终关怀领域,光靠专业人士是不够的,人手十分紧缺。可以寄希望于培养义工,但一是申请人数少,普通人都觉得死亡非常可怕为什么要来做义工?二是,即便培养了义工,人才也很容易流失,他们会频繁接触到比较悲伤的事情,也会离开。

“所以我们在发展这个课题时就非常重视三点,怎么用科学方法找到合适的人、培养怎么做到位、怎么做持续性支持。我们有开发一个危机筛查的工具,做了一整套训练的课程,我们已经试了两期,也很有效。希望能够和有志于发展临终关怀的机构共同探讨合作,”楼玮群说。

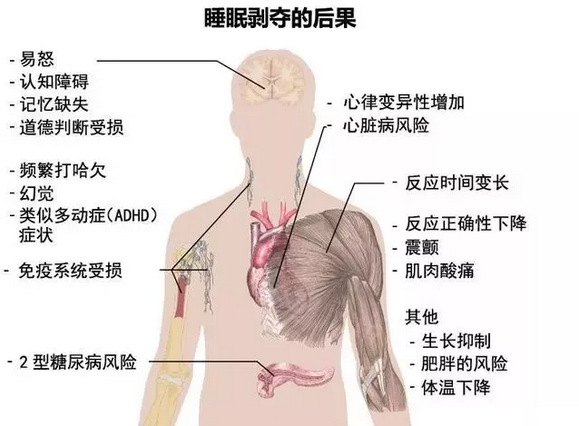

英国伦敦皇家自由医院NHS信托基金会的乔·威尔森博士也提到,尽管英国针对临终病人的善终运动有很长的历史,当前国家政策鼓励选择在家接受临终关怀,但是医院和护理中心在提供临终关怀方面仍然起着至关重要的作用,“临终关怀阶段,应该减少一些没有效率的过度的干预措施,减少病人在医院的天数,如果在家中,那么他们需要安全感,要知道有人支持他们,不是独自面对死亡。”

乔·威尔森博士举了一个例子,“有一位阿尔茨海默症并有肿瘤的患者,最后阶段放弃了肿瘤治疗。护理中心的工作人员每周拜访他两次,他可以在家听喜欢的音乐,还有24小时的药物治疗,最后他是非常安宁地过世了。”

“临终关怀这么有效的原因是能够协调各方的意见,怎么样做得更好?怎么样减少伤害?我们需要做出怎样的诊疗决定?这些患者在哪能得到更好的治疗?这些都需要在危机发生之前就做好规划。”乔·威尔森博士说。